保護者B

保護者Bフリースクールってそもそも何? 調べたらたくさん出てきたけどどう選べばいいのかしら。

そんな疑問を持っている親御さんに、中学校教員を30年以上経験し、多くの不登校の子どもたちと関わってきたKonがお答えします。

そもそもフリースクールとは何なのか。 何をしてくれるところなのか、運営している人はどんな人? 気になる費用や実際に選ぶときの心構えや手順を紹介します。

- もと中学校の教員 35年間勤務

- アドラー心理学、認知行動療法、コーチングなどを学ぶ

- 「子どもに一生懸命でない保護者はいない」が信条

- 現在も教育関係の仕事に従事

- 自分の子どもが2人とも不登校を経験。

- その経験から不登校についての発信を始める。

フリースクールとは?基本的な定義と特徴

「フリースクール」という言葉を聞いたことがあっても、実際にどのような場所なのか詳しく知らない方も多いかもしれません。

フリースクールについて次の3点で解説します。

- フリースクールの歴史と成り立ち

- フリースクールの法的な扱い

- フリースクールの運営者について

フリースクールの歴史と成り立ち

日本のフリースクールの始まりは、1980年代に遡ります。

正確には、東京都杉並区の「東京シューレ」が、日本初のフリースクールとされています。

東京シューレは、1985年に設立され、不登校の子どもたちが安心して過ごせる居場所や学びの場を提供することを目的に活動を開始しました。

その後、日本各地で同様の理念を持つフリースクールが広がり、不登校支援の重要な役割を担うようになりました。

現在では、多様な形態のフリースクールが存在し、学びだけでなく心理的支援や社会性の育成など、幅広い支援を提供しています。

フリースクールの法的な扱い

フリースクールは「学校」として認められているわけではありませんが、子どもの学びの場として重要な役割を担っています。

フリースクールは、学校教育法で定められた「学校」には当てはまりません。そのため、学校ではなく「学校外の教育支援施設」という位置づけです。

法律で決められたルールや基準があるわけではなく、フリースクールごとに独自のやり方で運営されています。

しかし、文部科学省はフリースクールの必要性を重視しており、一定の条件を満たした場合に「出席扱い」とする制度を設けています。

大抵の場合「学校長の許可」を得られれば、出席扱いとなります。

フリースクールの運営者について

フリースクールは、教育の専門家や地域の有志など、多様な人々によって運営されています。

それぞれの施設が独自の理念や方針を掲げ、子どもたちに合った支援を提供しています。

例えば、教育経験を持つ人が運営するフリースクールでは、学習支援が重視されます。

NPO法人や地域団体が運営する施設では、生活面や心理的ケアを重視する傾向があります。

最近はトライ式中等部など教育関連企業や学校法人が運営するフリースクールが増えてきましたね。

なぜフリースクールが不登校の中学生に適しているのか

不登校の子どもたちにとって、フリースクールはどのような助けになるのでしょうか?

なぜフリースクールが不登校の中学生とその親御さんに選ばれているのか、つぎの3つの視点で解説します。

- 不登校の子どもが抱える課題とは?

- フリースクールが提供する解決策とは?

- フリースクール 学びのスタイル

不登校の子どもが抱える課題とは?

文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」よると、中学生の不登校の原因(きっかけ)は学業不振・友人関係を巡るトラブルが約30%、本人の無気力・不安によるものはなんと約56%という調査結果が出ています。

この結果は学校に係る原因、家庭に係る原因、本人にかかる原因という選択肢から複数回答で選ばれたものです。

私の経験では「本人の無気力・不安」の根底には「学校でうまくいかなかった」という思いが隠れていることが多いように感じます。

フリースクールが提供する解決策

フリースクールは「学校で居場所がなくなってしまった」子どもに対して個別対応や子どもに寄り添うサポートを通じて、安心して過ごせる環境を提供します。

一人ひとりのペースや興味に応じた学びや、カウンセリングを含む心理的支援が可能だからです。

ここが学校との大きな違いですね。

担任一人に生徒35人の現在のシステムではとても無理ですね・・・

フリースクール 学びのスタイル

フリースクールでは一律のスケジュールではなく、子どものペースに合わせた柔軟なカリキュラムと個別対応を重視しています。

例えば、午前中だけ通学する子どもや、好きな科目だけを学ぶ子どもがいます。これにより、「全てを完璧にしなければならない」というプレッシャーを軽減し、子どもの負担を減らすことができます。

「子どもにやる気が出るのを待つ」という点がフリースクールの大きな特徴です。

学校や日常生活で失ってしまった「心のエネルギー」を補充しながら見守ってくれるわけですね。

フリースクールの選び方:親が知っておきたいポイント

フリースクールを検討する際、「どこが我が子に合うのか」「何を基準に選べばいいのか」と悩む親御さんは多いでしょう。

フリースクールにはそれぞれ独自の特色があり、適切な選び方をすることで子どもが安心して通える環境が見つかります。

フリースクールを選ぶうえでのポイントを具体的に3つ見ていきましょう。

- フリースクールの特色を知ろう

- 選ぶ際のチェックポイント

- 見学時に確認すべきこと

フリースクールごとの特色を知ろう

フリースクールは、それぞれの運営方針や対象とする年齢層、提供するサポート内容に特色があります。

中学生の子どもさんであれば、他人と比較した「自分」という存在に気づく時期です。

また、不登校になれば学習の遅れも気になるでしょう。

学習支援を重視するフリースクールもあれば、心理的なケアやリラックスできる環境づくりに特化している施設もあります。また、通学日数や時間が柔軟に設定できる施設もあるため、家庭の状況に合わせた選択が可能です。

下記はフリースクールあにまる のカリキュラムです。

「無気力・不安」の子どもさんには体験活動がおすすめです。

あにまる さんのようなカリキュラムですね。

| AM9:00 | 登所 |

| AM9:30~11:50 | 学習・畑(体験活動) |

| PM12:00~01:00 | 昼食・昼休み |

| PM01:00~15:00 | 運動・課外活動 等 |

| PM15:00~16:00 | おやつ・自由時間 |

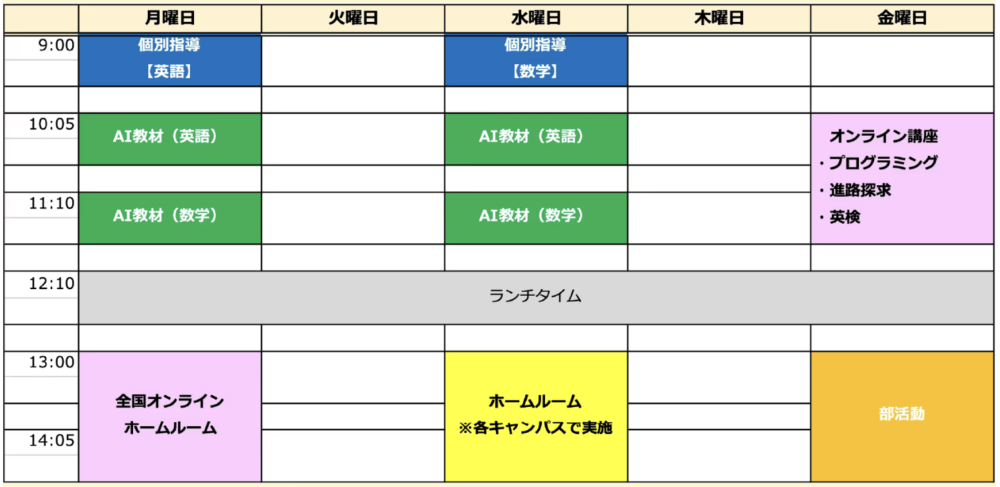

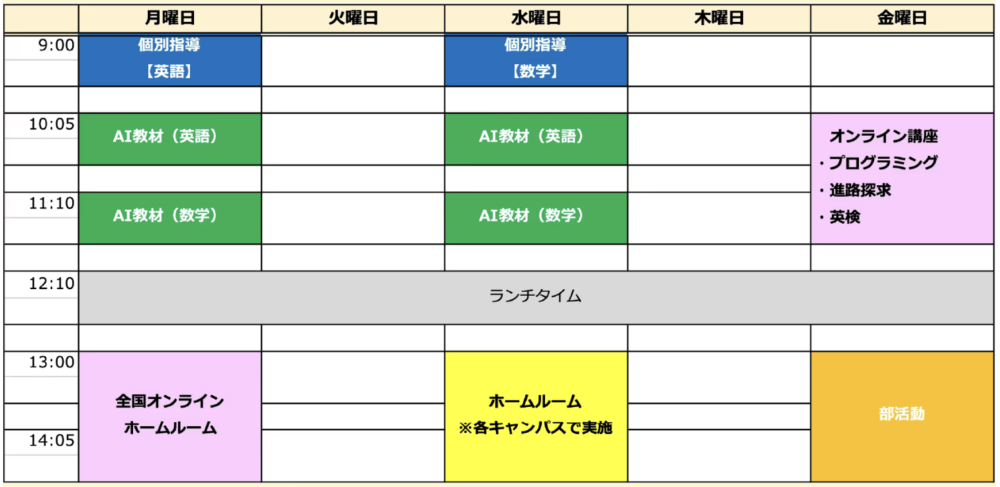

下記はトライ式中等部 3日登校のカリキュラムです。

トライ式は教育プランナーを配置しており、学習を重視しながらも、子どもの個性に柔軟に対応できるようになっています。

「進路探求」も見逃せませんね。

私たちの個性を大切にした進路に関わる学習を提供してくれます。

選ぶ際のチェックポイント

フリースクールを選ぶ際には、子どもの興味や性格、家庭の状況に合うかどうかを確認しましょう。

施設の雰囲気やプログラムが子どもに合わないと、通うこと自体が負担になる可能性があるからです。

具体的には、以下のポイントをチェックすると良いでしょう

- 子どもが安心して過ごせそうな環境か?

- スタッフの経験や対応力はどうか?

- 他の子どもたちとの相性が良さそうか?

- 通所するための時間や交通が負担にならないか?

見学時に確認すべきこと

見学時には、施設の雰囲気やスタッフの対応、子どもがその場に馴染めそうかを重点的に確認しましょう。

実際に訪れることで、ホームページや資料では分からない「リアルな空気感」が感じ取れるからです。

私も自分の子どもが不登校になったとき、トライ式を見学しました。子どもは行きたくない、とのことで私一人で行きましたが本当に見学してよかったと思います。

施設側に子どもの状況を説明し、相談してみることで適切なアドバイスを得られる場合も多いんです!

フリースクールに通う親と子の声:迷いから選択へのプロセス

フリースクールを選ぶことに迷い、不安を抱えるのは多くの親が経験することです。

しかし、実際にフリースクールを利用した親と子どもの声には、共通して「新しい一歩を踏み出してよかった」というポジティブな感想が見られます。

ここでは実際にフリースクールを利用した親と子どもの声を、次の3つの視点で見ていきましょう。

- 迷いと決断:親が感じた不安とその乗り越え方

- 通学後に見られた子どもの変化

- 親が感じた安心感 フリースクールからの支援

迷いと決断:親が感じた不安とその乗り越え方

多くの親は、フリースクールを選ぶ際に「これで本当に良いのか」と悩みながらも、子どもの状況に寄り添うことで一歩を踏み出しています。

神奈川の「フリースクール鈴蘭学園」にお世話になりました。

息子が中学1年の2学期から学校に行かなくなり、まるで別人になってしまったかのような息子と向き合うことは、その当時本当に辛く感じていました。そのような中で、1年生の2学期後半に鈴蘭さんに辿り着いた時は藁をもすがる思いで一杯でした。親もまだ現実を受け止める余裕がありませんでした。

息子は一度勇気を振り絞って鈴蘭さんに足を運んでみたものの、それっきりでした。ですので、我が家の場合は桑原先生の自宅訪問という形を取らせていただきました。その都度、息子の様子を見ていただきながら、家での様子を報告したり相談をさせていただいたりしていました。定期的に、私だけ鈴蘭さんに伺い中村先生と面談もさせていただいていました。夫と一緒に伺ったこともありました。

息子は私立の中高一貫校に在籍していましたが、中3で地元の公立中学へ転校しました。家族にとっては大きな決断だったのですが、私は、“まあ、なるようになるわ”と徐々にポジティブな気持ちに変わり始めていました。

この心の変化は鈴蘭さんと繋がれたことで、話を聞いてもらうことで心が救われ、的確なアドバイスをいただくことで方向を確認でき、必要な情報をもらえることで不安が拭い去られたことが大きかったかと思います。そして何と言っても、中村先生の、“子ども達や親御さん達に救いの手を差し伸べたい”、という心からの熱い思いとぶれない軸をもってドンと構えて、それぞれが自分で変わり始めることを温かく見守ってくださる姿勢が、私の心にゆっくりと元気を与えてきてくださったからだと実感しています。

“お母さん大丈夫よ~”と笑顔で何度励ましていただいたことでしょう。私も今や心から笑顔になれる元気な母に変身できました。それが息子にも伝わり、ゆっくりと元気になっていき、“高校へ行く”という気持ちになれたのだと思います。

通学後に見られた子どもの変化

フリースクールに通い始めた子どもたちは、自信を取り戻し、次第に笑顔や積極性が増えるようになります。

体調が優れず、何かを変えたいとずっと思っていたところ、「トライ式高等学院中等部」に出会いました。

家から通いやすく行きやすかったので、とてもいいと思い入学しました。初めてキャンパスに行ったときには不安がありましたが、入ってみるととてもなじみやすくて良い環境でした。

トライ式高等学院の中等部に入ったのは中3の秋だったのですが、高校生のみんなが受け入れてくれ、楽しく学校に通えています。しっかり勉強ができる環境になっており、メリハリをつけて取り組め、わからないところは先生や高校生の先輩たちが教えてくれます。また、しっかりと休憩も取れるのも良いところです。勉強、ランチタイム、遊びと1日のリズムが作れていて毎日楽しく過ごせています。

最後にメッセージ。トライでは自分を変えていけると思います。やりたいことをしっかりと見つけ、トライで夢を広げましょう!

中学1年の息子がSOZOWスクールにお世話になりました。

スクール内でのやり取りなどは一切教えてくれませんが、スタッフさんとの面談などを通じて色々と教えていただいています。

それは家で見せる姿とは全く違う姿で、家にいるけれど違うコミュニティで自分の居場所があり、役割があり、心を許しあえる仲間がいるということが分かりました。

とても楽しそうな表情と満足した様子で部屋から出てきた姿を見ると、「充実した一日を過ごしたんだろうなぁ」と思えます。私の心の健康も、その姿を見て癒されています。

私は、フリースクールさかもとに入る前の中学時代は不登校でした。

外に出ることもなくずっと引きこもりのような状況でした。

友達もおらず、会話は基本家族とたまに会う担任の先生だけでした。

そんな中学時代を経てフリースクールさかもとに入学して、まず感じた感想は、さかもとに通っている生徒(先輩)はみんな明るい人が多いなということです。

中には見た目が派手な人もおり、自分には合わない環境だと正直思いました。

一緒に入学した同級生はみんな人見知りもあったのか、自分と同じタイプの人が周りに居て安心することが出来ました。

その後、段々さかもとの生活にも慣れて、暗かった周りのみんなが色々なイベントや行事を通して心を開き、みんなで話す機会も増え仲良くなっていきました。

心を閉じている状態から少しずつ心を開く姿を見て、自分も自然とみんなにつられて心を開いていくのを感じました。

そんなみんなが進級して行く中で、次の新しい1年生や編入してくる仲間をみんな優しく迎え入れていました。

学校の人数が元々少なく、毎日同じ友達とばかり話す日々なので、新しい人が入ることがとても楽しみで嬉しいことでした。これから新しく入学する皆さんも気づけばみんなと仲良くなっていることだと思います。

親が感じた安心感 フリースクールからの支援

多くのフリースクールでは、保護者向けの相談会やカウンセリングが提供されています。

子どもだけでなく、親にとっても支えとなる存在です。

神奈川の「フリースクール鈴蘭学園」にお世話になりました。

娘は、回数を重ねる毎に少しずつ失っていた自信や元気、笑顔を取り戻していき、また好きなイラストが描けるまでになりました。気がつけば、2年が経過。この春高校進学を機に卒園を迎えます。

鈴蘭学園は、まさに当初お話頂いた通り、娘の大切な『居場所』となりました。親の私にとっても、中村先生が幾度となく親身になって話を聴いてくださったお陰で、混乱や葛藤から抜け出し、気持ちの整理が出来、心の拠り所となりました。

鈴蘭学園や皆さんと出会えて、本当に良かったです。色々お世話になり、ありがとうございました。これからも不登校の親子さん達の『居場所』であり続けてください。

「みらいフリースクール」で心の余裕を取り戻し、将来の目標が見えた。

息子の不登校が一年以上続き、親子で疲弊していた頃に、みらいフリースクールに出会いました。入学してわずか数カ月で、進学したい高校や将来なりたい自分を思い描けるように。いつも先生方に温かく見守っていただけたおかげで、心の余裕を取り戻せたのかなと思います。

その他にも、不登校引きこもり予防協会の【保護者必見】不登校は人生の終わりではない!成功実例14例公開が参考になります。興味のある方は一度御覧ください。

フリースクールの費用と利用方法:気になるポイントを解説

フリースクールを利用したいと思ったとき、多くの親が気になるのは「費用はどれくらいかかるのか?」という点ではないでしょうか。

公的支援制度の有無や、具体的な利用方法についても疑問を感じる方が多いです。

ここでは、次の3つの視点で解説します。

- フリースクールの費用相場

- 公的支援の活用方法

- 費用を抑えるための工夫と利用のコツ

フリースクールの費用相場

フリースクールの費用は、月額1万円から5万円程度が一般的ですが、施設や地域によって大きく異なります。

運営元がNPO法人や個人経営であることが多く、施設の規模や提供するサービス内容が異なるため、料金設定に差が生じるためです。

学習支援が中心の個人経営施設では比較的低額な場合が多い一方、心理ケアや専門的なプログラムを提供する施設では、月額数万円以上になることもあります。一部のフリースクールは、週1回の通学プランを設けるなど、費用を抑えた選択肢を用意しています。

次のところでは一覧で東京のフリースクールの費用をみることができます。不登校対応の極意 |2023年最新!東京フリースクールオススメ21選【メリット&デメリット】

なお、情報は古いものがあるようです。詳細は必ずご自身でお確かめください。

公的支援制度の活用方法

フリースクールの利用には、自治体や国の助成金制度を活用できる場合があります。

一部の自治体では、不登校支援としてフリースクールの費用を一部補助する制度を設けているためです。

東京都では「東京都フリースクール等利用者支援事業(助成金)」を行っています。月額最大2万円の助成金が出ます。

費用を抑えるための工夫と利用のコツ

子どものことを優先しながら費用を抑えるためには、利用頻度や内容を家族の状況に合わせてカスタマイズすることが重要です。

次の点をチェックしましょう。

- 週何日の利用にするか。毎日通う必要はありません。

- 子どもに向いているのは通学かオンライン(自宅)か。

- 交通手段にかかる費用。

- 保護者の予算はいくらか。

見学時に料金体系や割引プランについて詳しく質問することで、最適な選択ができる場合もあります。

「クラーク国際中等部」のように、スクールによっては「週2回の通学」と「オンライン参加」を組み合わせているプランもあります。

フリースクールを選択する心構えと行動プラン

フリースクールを選ぶには、情報を集めるのはもちろんですが、親の心構えと子どもとの対話が重要です。

ここでは、次の3つの視点で解説します。

- フリスクールではどこでもウェルカムと言ってくれる

- フリースクール選びを進める行動プラン

- 子どもと一緒に考え、一緒に進む

フリースクールはどこでもウェルカムと言ってくれる

不登校の子どもさんを持っている親御さんはどうしても弱気になってしまいます。フリースクールに電話をすることでさえためらわれる方も多くいらっしゃいます。

フリースクールを運営している方は本当に誠実で、不登校の子どもさんと親御さんの気持ちを第一に考えてくれます。

私もトライ式に連絡したときには電話口で言葉に詰まってしまいました。しかし、対応してくださった方が優しく丁寧で本当に助かりました。

フリースクール選びを進める行動プラン

ご家庭によって事情が違いますので「正解」というものはありません。

ここでは、費用の面から考えるおすすめ手順を紹介いたします。

- 自治体が運営する教育支援センターを考える

- 自治体が運営していますので費用はかかりません。

- 地域の個人やNPO団体が運営しているフリースクールを探す

- ボランティアのように考えていらっしゃる方も多いため、費用もできるだけ抑えてあります。

- 一例ですが、神奈川には「ひきこもり、不登校などの青少年やご家族をサポートするNPO等の情報」があります。

- トライ式中等部などの教育関連企業や、学校法人が関わっている第一高等学院中等部のようなフリースクールを考える。

- ここから費用は高くなることが多いのですが、その分利用者の要望には柔軟に対応してもらえます。

- 子どもさんの状況によってはWILL学園のメタバースキャンパスのようなフリースクールを検討する

- オンラインであっても顔出しはしたくない、という子どもさん向けです。

最初は資料の取り寄せ、親だけの見学をするのがおすすめです。

詳しくは別記事で紹介したいと思います。(準備中です)

子どもと共に考え、一緒に進む

不登校の子どもはフリースクールの話をしても消極的なことが多いようですが、フリースクールを選ぶプロセスは、親子の絆を深めるチャンスでもあります。

不登校という状況にあるからこそ「子どもと真剣に向き合う」ことが必要です。

まずは一緒に考え、子どもの気持ちを聞きましょう。

「行かない」という選択肢も含め、最終決断は子どもの意志を尊重しましょう。

子どもの本当の気持ちを知るきっかけにもなります。

フリースクールをすすめるには色々なやり方があります。

- パンフレットを机においておく

- 子どもに手紙を書く

- 日常会話の中でそれとなく話を切り出す

- すでに利用している人から話を聞く

- 稀ですが、フリースクールによっては家庭に来てくれたり、逆に自分の家に招いてくれたりする方もいます。

フリースクールを選ぶときにあまり触れられないことですが

「フリースクールは入退所が柔軟にできる」というものがあります。

つまり、子どもに合わなかったら別のスクールを探せばいいのです。

スクールの方でもこのマッチングについては重視しています。

その意味では気負いせずに「合わなかったから次ね」くらいの気持ちで望んでください。

FAQ よくある質問とその回答

- フリースクールの利用が決まったら、毎日通わなければいけないのでしょうか?

-

いいえ、フリースクールは子どもの状況に応じて柔軟に通学日数や時間を調整できます。毎日通う必要はなく、週に数回や、必要なときだけ通うことも可能です。子どもの負担を考えながら利用できる点が、フリースクールの特徴の一つです。

- 子どもが人見知りで馴染めるか心配です。どうすればよいですか?

-

最初から集団に馴染むのが難しい場合、個別のサポートから始めることもできます。フリースクールでは、まずスタッフと信頼関係を築き、子どもが安心できる環境を整えることを優先します。無理に馴染ませることはありませんので心配ありません。

- 子どもの学力が低下してしまうのではないかと不安です。

-

フリースクールによりますが、子どものペースに合わせた学習支援を行ってくれるところがあります。特に得意な分野を伸ばしたり、苦手科目にフォーカスした指導を受けられるため、学力低下を心配する必要はありません。そのようなところではむしろ興味を持つ分野で集中して学ぶ機会が増えます。

- フリースクールで友達はできますか?

-

はい、多くの子どもがフリースクールで新しい友達を作っています。少人数制や共通の体験を共有するプログラムが多いので、自然な形で関係を築ける環境が整っています。友達作りのプレッシャーが少ない点も安心です。

- スクールでトラブルがあった場合はどうなりますか?

-

フリースクールでは、子どもの安全を第一に考え、トラブルが起きた場合は迅速に保護者へ連絡が入ります。また、トラブルの原因を丁寧に分析し、子どもに適したサポートを提供する体制が整っているところが多いようです。

- フリースクールで進路の相談はできますか?

-

はい、進路相談を積極的に行っているフリースクールが多いようです。進学や就職に向けたアドバイスだけでなく、子どもが自分の将来について考え、自信を持って進めるようにサポートを提供しています。

- 保護者へのサポートはどの程度行われていますか?

-

フリースクールでは、保護者向けの相談会やカウンセリングを実施しているところが多くあります。また、他の保護者との情報交換の場を設けることで、孤立感を軽減し、家庭でのサポートにも役立つ情報を提供しています。

- 学校と両立させることは可能ですか?

-

可能です。一部のフリースクールでは、学校との連携を取りながら子どもが両方の環境を利用できるよう調整しています。例えば、特定の時間帯や曜日だけフリースクールを利用することで、柔軟な学びを実現しています。

- 子どもが途中で行きたくなくなった場合、どうすればいいですか?

-

そのような場合でも無理に通わせる必要はありません。スタッフと相談しながら、通学ペースやサポート内容を見直すことが可能です。子どもの意志を尊重し、安心できる環境を作ることが最優先ですので、気軽に相談してください。

まとめ

- フリースクールは、不登校の子どもに寄り添い、安心できる環境と個別対応の学びを提供する柔軟な教育施設です。

- 施設ごとに特色があり、学習支援や心理的ケアなど子どものニーズに合わせたサポートを行っています。

- 費用は施設によって異なり、公的支援制度を活用することで負担を軽減できる場合があります。

- フリースクール選びでは、子どもと一緒に見学し、雰囲気やプログラムが適しているか確認することが重要です。

- 保護者向けの相談やサポートも充実しており、親子で新しい一歩を安心して踏み出すことができます。

- フリースクールを決めるときには子どもの意志を尊重することが大切です。

不登校の子どもさんは「心のエネルギー」が充填されないと行動を起こすことが難しいものです。

お子さんを見守り、対話を続け、「その時」が来たらフリースクールへの道を紹介するようにしましょう。

コメント