近年、中学生の「休み時間がつらい」悩みが急増しています。親はどう受け止めるべきでしょうか。

中学生1

中学生1昼休みだけがつらいです。毎日頑張って話しかけにいって…苦しいです。学校にも行きたくないですが受験生なので…本当に辛いです(泣)

(昼休みぼっちです。中3です。 – 授業中とかの意見交換は席の近くの人と… – Yahoo!知恵袋)。

授業中は全然大丈夫なのですが、休み時間が本当につらいです。その時間がつらくて学校に行きづらいです。

(休み時間一人でいる人に質問です。私最近ひとりぼっちになりました。(友人… – Yahoo!知恵袋)。

一説では中学生で「休み時間がつらい」「孤独に耐えられない」「休み時間が地獄」と考える人は20%程度いると言われています。

20%はすごい数字です。→「教室に30人いれば6人は同じように感じている」ということです。

仲間が20%いればそれは、すでに「普通」、といえるんじゃない?

この記事では「休み時間がつらい」と訴える中学生を持つ親御さんに向けてサイト管理者の経験も踏まえながら書いていきたいと思います。

- もと中学校の教員 35年間勤務

- アドラー心理学、認知行動療法、コーチングなどを学ぶ

- 「子どもに一生懸命でない保護者はいない」が信条

- 現在も教育関係の仕事に従事

- 自分の子どもが2人とも不登校を経験。

- その経験から不登校についての発信を始める。

休み時間がつらい、と感じている中学生が多くなっているのは理由があります。

それは「学校」がその生徒たちに合わなくなっているのです。

生徒がおかしいのではなく、学校が変わるべきなのです。

「学校が合わない」と思っていた3人の著名人を紹介しながら、その詳しい理由、親はどのような対応すべきなのかなどを知ることができます。

休み時間に孤独を抱えるのは「価値観が周囲の友達と合わない」だけ

原因はコミュニケーション能力の不足?!

友達と交流することができない、と言うと「原因はコミュニケーション能力の不足」と断言する人がいます。それは違います。

大人になった社会人にはめったに「コミュニケーション能力の不足」などと使いませんが、中学生にはなぜかよく使われます。

それは、どうしても「知識人」は中学生を子供扱いするからです。中学生でも一人の人間です。我々大人でも「話したくない人」「馬が合わない人」はいます。

中学生もそれと同じです。

これを「価値観が合わない」というのです。

「休み時間がつらい中学生」はこんな人

人と違うことが好きなだけ

例えばゲームが嫌い、嫌いとまではいかなくても時間が無駄にすぎるからやりたくない、という中学生がいたとします。

大人受けするすごく良い考え方ですが、このような中学生はきっと周囲から浮いてしまうことがあるでしょう。

つまり、人(多数派)と違うだけ、です。

女の子なら、おしゃれに興味がない、という人もいるでしょうね。

こういった中学生は、大変優秀であることが多いものです。

興味の方向が生産的だからです。なにか有益なもの、人の役に立つもの、世の中から必要とされているものに興味があることが多いのです。つぎのセクション「3人の実例」を読んでいただくとわかります。

空気を読むのが上手すぎる

「休み時間がつらい中学生」の理由の一つに「人の目線が気になる」というものがあります。孤独な人、と見られるのが嫌なのです。

しかし、これは「空気を読むのが上手すぎる」のです。

空気を読むのは大変重要な技術です。

接客業などでは「必須の技術」といって良いでしょうね。

人に気を配りすぎる

「休み時間がつらい中学生」は人に話しかけるのが苦手だ、と言われます。たしかにその傾向はあるでしょう。しかし、実態は「今、話しかけたら迷惑と思われる。」です。

友達や周囲の人の信条を理解して、「人に気を配りすぎている」のです。

優しくて思いやりのある人、といえますね。

休み時間がつらい中学生=可能性を秘めている人

このようにしてみていくと、「休み時間がつらい中学生」は、社会に必要な人材に見えませんか?

私の職場にもぜひ来て欲しい人材です。将来の「可能性を秘めている中学生」です。

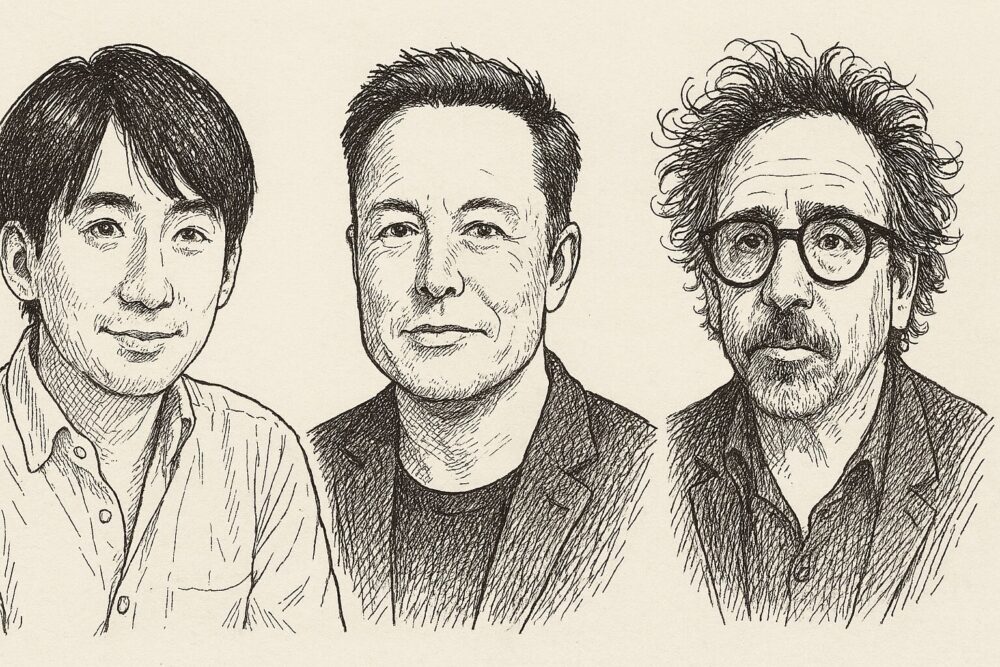

3人+1人の実例

中学生時代に孤独を感じた人は実はたくさんいます。著名人を3人紹介しましょう。

柴崎竜人(小説家)

柴崎竜人さんは小説『三軒茶屋星座館』シリーズなどで知られる作家です。

彼は自身の中学時代について「とても内向的な子ども」であり、入学後は 「教室内の本当に目立たないところにいて、いつもひとりで本ばかり読んでいました」 と語っています。

当時の学校ではスポーツができる生徒が目立っていましたが、柴崎さん自身は運動がまったく得意ではなく、クラスでぽつんと本を読むことが自分にとって自然な居場所だったといいます。

周囲の同年代の流行や遊びよりも物語の世界に没頭し、ライトノベルからミステリー、落語までジャンルを問わず読書に熱中していたのです。

柴崎さんはまた、「当時の自分はロクに友達もおらず、人とコミュニケーションを取るのも好きではなかった」と振り返っています。

柴崎さんの場合、中学生時代に周囲と話題や興味が合わず孤独だったのは、同級生が熱中する娯楽より読書や創作といった知的な活動に価値を見出していたためだといえるでしょう。

イーロン・マスク(起業家/テスラ・スペースX CEO)

イーロン・マスク氏は、今や知らない人はいないほど有名になりました。彼は自身の伝記やインタビューの中で、子ども時代について「とても孤独だった」と述べています。

彼は人との会話を文字通りに受け取る傾向があり、会話の裏を読むことが苦手でした。

そのため、友達ができず、人間関係の仕組みを本や百科事典で学んだそうです。

周囲がスポーツやゲームに興じている時期、マスク氏はプログラミングや宇宙、物理学に没頭しており、それが「浮いた存在」になってしまった要因だと述べています。

マスク氏の次の言葉が強烈ですね。「自分の興味はみんなと違いすぎた。エンジニアリングや宇宙に夢中だった。」

ティム・バートン(映画監督)

「アリス・イン・ワンターランド」や「バットマン」で知られる世界的に有名な映画監督ティム・バートン氏も、中学・思春期の頃に周囲から孤立感を抱いていた人物です。ゴシック風の作風で知られるバートン監督は、自身の青春期を 「周囲に馴染めず、ものすごく場違いな思いをしていた」 と表現しています。

実際、バートン氏はローリングストーン誌のインタビューで「子どもの頃から自分は他の皆が夢中になることにまったく興味が持てなかった」と述べており、同年代の一般的な関心事よりも自分だけの内向的な世界に没頭していたといいます。

思春期当時、彼は周囲の同級生より精神的に大人びていたために孤独を感じ、吸血鬼など社会に馴染めない異端者の主人公に強く共感を覚えたとも語っています。

彼は学生時代に周囲と価値観が合わず一人で過ごすことが多かった経験を、自身の創作の原点と捉えています。

バートン氏の独特な世界観は、少年期の孤独と成熟した感性から生まれたものです。バートン氏自身が「他人と違っていても構わない」という信念を持ち続けてきたことを示しているでしょう

ティム・バートンが皆さんの子どもさんの同級生にいたらどうでしょう。

きっと“空想ばかりしてる変わった子”と見てしまうかもしれません。

しかし、彼は世界的映画監督になりました。

「彼らは特別」だが これからは「特別ではなくなる」

サイト管理者の推測ですが、柴崎さんやバートン氏は「自分の興味のあるものに出会えた」のだと思います。

これは一昔前は「非常に稀なことで、彼らは幸運だった。特別だった。」といえるでしょう。

しかし、現代は情報化社会です。

望めばどんな情報でも手に入ります。

「自分に合うもの」がとても見つけやすいのです。

つまり、私が言いたいことは、「自分に合ったものを見つけた人こそが『休み時間がつらい中学生』である。」ということです。

このような中学生が20%いたら、すでに「特別」ではないですよね。

蛇足ですかサイト管理者のKonも大学の学生時代、孤独だった人間です。

途中で休学し、留年したため、周囲から「すみっコで本を読んでいて、いつの間にかいなくなった人」という評価をもらっていました。

それは40代まで引きずり、教員の職を休職したこともありました。

カウンセリングもうけ、心療内科に3年以上通院し、服薬もしていました。

しかし、紆余曲折を経て今はとても楽しく、充実しています。

「休み時間がつらい中学生=可能性を秘めている中学生」学校はこの生徒たちを重視すべき

今の学校が「休み時間がつらい中学生」に合わない

「休み時間がつらい中学生」が学校に合わない、のではありません。今の学校が「休み時間がつらい中学生」に合わない、のです。

このブログの「もと教員が教える「上手な学校のサボり方」学校から我が子を守る方法」でも書いていますが、現代の学校は時代の流れについていけなくなってきています。

「学校はオワコン」とさえ、サイト管理者は思っています。

「休み時間がつらい中学生=可能性を秘めている中学生」の多数出現時代ですが、学校はなにか手をうっているでしょうか。

この生徒たちは将来の貴重な、そして有力な働き手です。

もしかしたら、今悩んでいる中学生こそが、起業家であり、研究者であり、芸術家なのかもしれません。

それを学校はもっと認識すべきではないでしょうか。

学校は「休み時間が辛い生徒」の教室を作るべき

意外に簡単な解決策があります。

それは「休み時間がつらい中学生」の教室をつくるのです。

いま、学校は少子化で教室が余っています。

そこを休み時間に開放すればいいのです。

けれど、先生たちは嫌がると思います。

管理が大変だからです。

そこで、私が「休み時間がつらい中学生教室」=「可能性の部屋」のルールを作ってみました。

この記事の最後に掲載しますので、興味のある方はご一読ください。

「休み時間がつらい」中学生が楽になれる休み時間の過ごし方アイデア

実は学校というところは、ちょっと目線を変えれば比較的自由なところです。このセクションでは休み時間の過ごし方について3つのアイデアを提案します。

ただし、比較的軽症な子どもさん向けです。

心のエネルギーが枯渇している子どもさんにはカウンセリング的な手当が必要ですので、ご自分のお子さんに当てはまるか親御さんが判断してください。

超オススメは「学習」「読書」「資格取得」

可能性の卵である「休み時間がつらい中学生」に超オススメは「学習」です。もちろんこの中には読書も含まれますが、ここではより生産的な「学習」をオススメします。

「休み時間がつらい中学生」は他の生徒と違うところに興味があります。

まずその「興味の方向」を探しましょう。

そして、その「学習」をするのです。

「学習」というと子どもは拒否反応を示すと思います。

ですので「自分の本当に好きなものを探そう」と話しかけるのがいいかもしれません。

このとき親御さんの姿勢として大切なことは「否定しない」ことです。

子どもさんは漫画、アニメ、ゲームなどを探してくるかもしれません。

しかし、そのときはそれを認めましょう。

お金がかかることもあるかもしれません。

親御さんの財布と相談してできるだけ力になりましょう。

探し出したら、それを学校の休み時間にできないか考えます。

ゲームはできなくてもゲームの攻略法をノートに書き出すことはできます。

それを友達に見せるということも長期的にはできるかもしれません。

資格取得も魅力的です。

今は中学生が取得できる資格がたくさんあります。

英検や漢検は学校でも推奨していますので、勉強はとてもやりやすいと思います。

この中のどれかに興味を持てれば、そのことについて勉強するのです。簡単なものから一個でも取得できると一気に弾みがつきます。

私も58歳でFP3級をとりました。そのときは「めっちゃ」テンションが上りました!

特別支援教室に行く

特別支援教室には休み時間もほぼ必ず先生がいます。そして支援教室の友達はとても純粋です。付き合えば必ず心が休まります。

できれば、担任の先生を通して、支援教室の先生に前もって相談しておきましょう。

支援教室の友達はデリケートな面を持っていますし、付き合い方にちょっとしたコツが必要なこともあります。

前もって話を聞いておくことをおすすめします。

支援教室の友達と付き合うことは、とても学びが多い体験です。

私達も、得るものがとても多いんです。

ここでは特別支援教室の例を出しましたが、保健室やカウンセラーのところに行くことも当然選択肢としてはあります。

自分の個性や保健室の先生、特別支援の先生との相性などをよく考えて自分にあった利用の仕方を探しましょう。

掲示物をつくる

教室の中で自分の居場所、自分のやりがいを見つける方法の一つに「掲示物をつくる」という方法があります。

例えば

- 保健委員会に入っていれば「風邪予防」

- 美化委員会なら「教室をきれいにしよう」

- 書くことが得意なら、学級新聞

- 絵が得意なら、教室環境に良い絵画

担任の先生から掲示物を任せてもらえば、「公共事業」と言えますね。

担任の先生に休み時間の過ごし方について相談して、学級目標などの掲示物を任せてもらうのもいいかもしれません。

掲示物に限らず、折り紙や切り絵などを制作して飾らせてもらうことも考えられます。

ここまで紹介してきたものの他にも、学級に亀や金魚などの生き物がいれば、そのお世話を引き受けたり、花壇係なども考えられます。

理科が好きならば、実験準備の手伝いなんかもいいですね。

忙しい理科の先生は非常に助かりますよ。

休み時間がつらい中学生 不登校を防ぐために親ができる3つのこと

ここまでのことを踏まえて「親ができること」を提案します。

つぎの4つです。

柴崎、バートン、マスクの作品を見たり読んだりする。できれば子どもと一緒に

先に紹介した3人の作品をまずは見たり読んだりしましょう。この人たちが中学生の時代に休み時間に浮いていた人、と考えると世界が違って見えるはずです。

- 柴崎竜人(小説家)

- ティム・バートン(映画監督)

- イーロン・マスク(起業家/テスラ・スペースX CEO)

なにより、将来・未来が開けます。

中学生や高校生という年代は言葉は一人前ですが、10年後を想像するということはできません。

どうしても「今、現在」にフォーカスしてしまうのです。

これは、この年代の自殺者が多いことからも明白です。

「今、現在」に絶望すると生きていけなくなるのです。

ですから、この人たちの作品に触れることは、自分たちの未来を見通すことになるのです。

なにより、作品自体が素晴らしいわけですから、読書や鑑賞の時間そのものに価値があります。

我々大人にとっても貴重な体験になるはずです。

親自身の考え方をチェック その1

「一人=悪いこと」 「仲間がいる=正解」 ではない。

この記事を読んでくださている親御さんは、「みんなと同じでいなければならない」という価値観で育ってきている世代です。

その子どもたちはやはり、「みんなと同じでいなければならない」と考える傾向があります。

次のような子どもさんに話したことはありませんか?

- 「○○ちゃんは友達が多いのに」

- 「ちゃんとみんなと仲良くしなさい」 など

これらの言葉は「仲間がいること」が良いことで、「ひとりでいること」はダメだという、一種の「刷り込み」が生まれてしまうのです。

たしかに、自分のお子さんが一人でいることは親御さんにとっては不安なことでしょう。

しかし、「一人=悪いこと」ではないのです。

親自身の考え方をチェック その2

子どもの評価は “他人のまなざし” ではありません。

子ども最大の悩みは「孤独」より「一人でいる自分が惨(みじ)め」「孤独だと思われることに耐えられない」です。

一人でいること自体は実はあまり苦痛ではありません。

考えてみてください。家庭に帰ってきたら、自分の部屋で一人でいることは全く平気なわけです。

違うのは「周囲の、友達の目があること」そして「その周囲の人から攻撃される」ことなのです。

不思議なことに「一人でいる自分が惨(みじ)め」、つまり「他人のまなざし」に評価の基準をおいている子どもに周囲の子供は敏感に反応します。そして、バカにしたりからかったりする対象にするのです。

それを防ぐには親自身の考え方が「一人でいると惨(みじ)め」という考え方になっていないかチェックするのです。

この記事の一番最初にも述べましたが「一人の時間」は「未来への充電の時間」です。

考えようによっては大変重要な時間なのです。

友達と無理に話を合わせて苦労するより、自分の興味のあることに時間を使うほうがずっと有意義です。

親御さんはこのことを子どもさんに伝えられるようになりましょう。

担任の先生の考え方も大切

ここでは「親自身の考え方」をチェックしましたが、実は学校の先生、担任の先生の考え方も重要です。

担任の先生が「一人=悪いこと」「仲間がいる=正解」 と考えていれば生徒にその考え方は伝わってしまいます。

先生自身が「一人でいることも価値がある」、「他人のまなざしは評価に値しない」といつも生徒に伝えることも大事です。

親自身がが「周囲の目」を気にするタイプではないかチェック

- 子どもが「友達とうまくいってない」と言うと、「それはまずいね…」「学校で浮かないようにね」などの反応をしていませんか?

「可能性の部屋」を学校に提案する

最初に紹介した「可能性の部屋」を学校に提案しましょう。

学校としては正直取り組みたくないことでしょう。

しかし、私達親自身が可能性の部屋のボランティアとして参加する、などの手立てをとれば実現に近づくと思います。

ポイントは仲間を募って「お願いする」です。このあとに「可能性の部屋」ルール8個を紹介します。

曜日限定でもいいので、やってみてはいかがでしょうか。

🎯「可能性の部屋」ルール 8個

①【出入りの時間は固定】

休み時間の「はじめと終わり」の5分間のみ出入り可能

- 廊下の混乱・迷子・こそこそ出入りを防止

- 教員が見守る時間帯を明確にできる

②【入室は“パスカード制”】

希望者に事前に「利用カード」を発行し、教室入り口で提示して入室

- 「誰でも自由に来れる」よりも「パスを持っている人限定」にすることで、目的意識を持った利用者に絞れる

- トラブル予防、人数管理にも効果あり

③【1人1台パソコンは、事前利用登録制】

「何に使うか」を簡単に記入 or クリック選択

例)

☑️タイピング練習/☑️生成AIの使い方/☑️プログラミング教材/☑️資格勉強/☑️読書

- 「使い道」を言語化させることで、自然と自己管理力が上がる

- 教員側も「何をやってるか」が見えやすい

④【“YouTube利用不可”ではなく、“OKなYouTubeリスト制”】

許可されたチャンネル・動画だけ視聴可能(PCのブックマーク登録)

- 完全禁止ではなく、“学びにつながる動画”を許可することで生徒のモチベも保てる

- 例:NHK for School、スタディサプリ解説、図工系DIY動画、教育系YouTuber etc.

⑤【話しかけ禁止ゾーンとOKゾーンを分ける】

教室内を「静かに作業したい人用」と「少し話してOKゾーン」で仕切る(机の向きやカーペット等で明確化)

- 人付き合いに苦手意識のある子が「静かにしていたいのに話しかけられる」ことを防ぐ

- 逆に「ちょっと人と話したい」子にも居場所がある

⑥【教員の常駐は不要。代わりに“見守りボランティア”】

地域の大学生、OB、シニアボランティア、保護者などが交代で1人常駐

- 「管理が大変」という教師の負担を軽減

- 大人の目がある安心感+学校と地域の連携強化

⑦【使った机・道具は“来たときよりきれいに”】

退出時にチェックシートをポンと提出(例:✅机拭いた ✅椅子戻した ✅ヘッドホンしまった)

- 形式的でも良いので“自分の居場所を自分で整える”習慣に

- 教室の美観維持&自主性UP

⑧【週1回だけ“気づきノート”提出(匿名OK)】

「この部屋で気づいたこと、やってみたこと」を1行だけ書いて投函

- 生徒の気持ちを拾い、次に活かせる(学級活動・校内研修などにも)

- 教員側も「こんなに静かに自分と向き合っている生徒がいる」と“気づき”になる

✨補足:

この教室は、単なる“逃げ”じゃなく、「静かな自立」と「未来への準備」を育てる「可能性の部屋」です。

ルールがしっかりしていれば、先生たちの懸念も払拭できるはずです。

まとめ

- 休み時間に孤独を感じる中学生が増加しており、その背景には周囲との価値観の違いがある。

- コミュニケーション能力の不足が原因とされがちだが、実際には価値観の不一致が主な要因である。

- 人と違うことが好き、空気を読みすぎる、人に気を配りすぎるといった特性を持つ中学生が孤独を感じやすい。

- これらの特性を持つ中学生は、将来の可能性を秘めた有望な人材である。

- 著名人の中にも中学時代に孤独を感じていた人が多く、例えば小説家の柴崎竜人氏、起業家のイーロン・マスク氏、映画監督のティム・バートン氏などがいる。

- 現代の情報化社会では、自分に合ったものを見つけやすくなっており、孤独を感じる中学生も特別ではなくなっている。

- 親は子どもの特性を理解し、無理に周囲に合わせさせるのではなく、子どもが興味を持つ分野を尊重し、支援することが重要である。

- 休み時間がつらい中学生にも有意義な過ごし方はある。

- 親の考えを変えることで子どもに良い影響を与えることができる。

コメント